6月13日,纪念陈云同志诞辰120周年座谈会在北京隆重举行,为深入学习贯彻习近平总书记在纪念陈云同志诞辰120周年座谈会上的重要讲话精神,扎实推进深入贯彻中央八项规定精神学习教育,本期廉政文化宣传聚焦陈云同志用70年革命生涯铸就的精神丰碑,见证这位“共和国掌柜”践行着的初心使命,旨在将他热衷调研的科学方法、求真务实的工作作风、淳朴清正的家风转化为推动企业治理的实践力量。

以调研为基,在深察实情中筑牢廉政防线

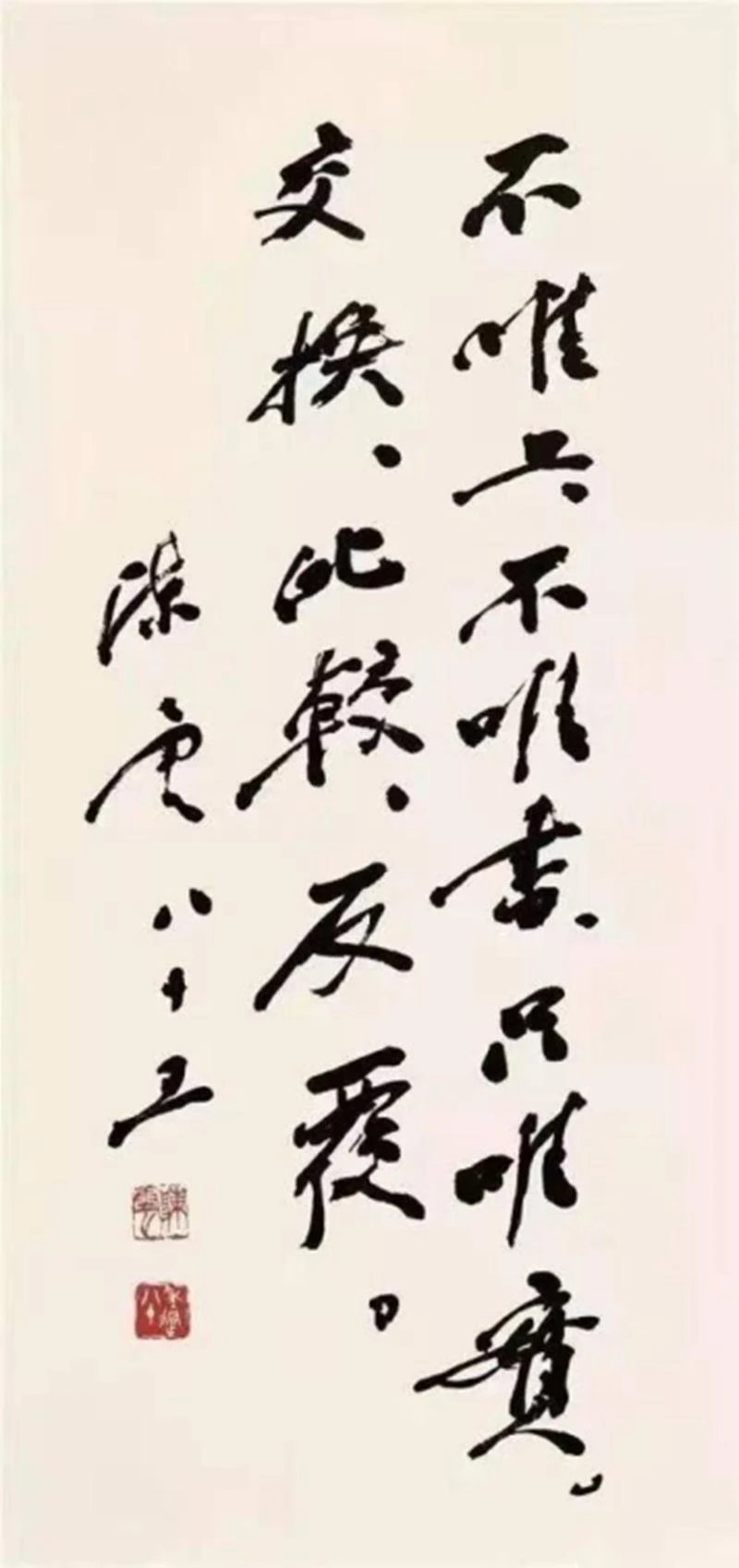

陈云同志将调查研究视为科学决策的重要前提,提炼出“不唯上、不唯书、只唯实,交换、比较、反复”这一充满唯物辩证法的“十五字诀”。他强调,领导机关制定政策,要用百分之九十以上的时间作调查研究,最后讨论作决定用不到百分之十的时间就够了,并始终坚信“所有正确的政策,都是根据对实际情况的科学分析而来的”。为制定科学政策,掌握第一手资料,他曾多次深入基层。1961年,他深入青浦小蒸公社开展为期15天蹲点调研,走村入户了解农民的生活与需求,为调整农村政策提供了有力依据。这种“脚下沾满泥土,心中沉淀真情”的调研精神,恰如明灯,照亮新时代公路工程廉政建设的前行之路。

陈云同志的调研实践给人们深刻启示:真相永远在一线,办法永远在基层。对于工程企业而言,廉政风险点往往隐藏在招投标的流程里、材料采购的环节中、工程款支付的链条中,这些问题靠“坐在办公室看报表”是发现不了的。公司上下必须传承陈云同志“身入心至”的调研作风,带着问题沉下去,带着良策浮上来。具体而言,要践行“交换、比较、反复”的调研方法。所谓“交换”,就是既听管理层汇报,也问一线员工心声,既看书面材料,也查原始凭证;所谓“比较”,就是对照定额标准核实实际耗材量,参照市场行情查分包价;所谓“反复”,就是对疑点问题多方求证,去伪存真。唯有如此,才能让廉政监督真正长牙带电。

新时代新征程,大兴调研之风,公路工程战线长、涉及面广,要传承陈云同志“亲自动手、不走过场”的调研精神,注重调研实效,力戒形式主义调研。注重会风,避免开会一屋子、发言念稿子的“作秀式”调研。切实做到“调”有方向、“研”有深度、“究”有实效。通过调研谋实思路、做实方案、扎实工作,以奋斗的姿态、务实的作风推进调查研究取得实效。唯有“沉到工地去,蹲在班组里”,才能真正做到“情况明、决心大、方法对”,为工程建设筑牢廉政堤坝。

以务实为本,在真抓实干中坚守廉洁初心

陈云同志常说:“实事求是,这不是一个普通的作风问题,这是马克思主义唯物主义的根本思想路线问题。”他用毕生实践诠释了“不驰于空想,不骛于虚声”的真谛。无论是治理经济乱象,还是推动改革发展,都体现“拿事实说话、按规律办事”的科学态度。1949年的上海,新生的人民政权面临人民币流通受阻的经济危机,陈云同志临危受命,以“乱云飞渡仍从容”的战略定力,采取了“釜底抽薪”的务实举措,打下“米棉之战”的胜利。此次胜利是陈云雷厉风行的务实行动,更展现了共产党人实事求是的政治智慧。

陈云同志强调“讲真话、鼓真劲、做实事、收实效”的工作作风,反对任何形式的空谈与浮夸。延安时期,陈云在主持边区财经工作时,倡导“一厘钱精神”,对每一笔账目都严谨细致,分毫必究。在审阅报表时,他连几分钱的误差都要追根溯源,强调“公家的钱,一分一厘都要用在刀刃上”。这种对细节的极致追求和严谨的工作态度,正是公路工程监管所必需的品质。在公路工程中,“一毫米的偏差”或许就会给桥梁结构安全埋下隐患,“一笔不实的签证”便会导致国家资产流失。当前,招标采购和费用报销是工程领域廉政风险的重点难点,必须发扬钉钉子精神,以“咬定青山不放松”的韧劲抓整改、促落实。

工程建设是百年大计,容不得半点虚假。陈云同志的务实精神,为工程领域廉政专项整治提供了行动指南。在招标采购专项整治中,工程公司建立“全流程追溯”机制,既查程序合规性,更究实质真实性;既看当期项目,也溯历史数据;既听汇报说明,也核原始凭证。在费用报销专项整治中,公司上下要树立“每一笔支出都要有真实场景”的理念,核查每一笔费用报销明细,在费用报销过程中遵循“事前审批、事中记录、事后核查”准则,确保报销凭证可追溯。

专项整治不能搞“一阵风”,要学习陈云同志“反复抓、抓反复”的工作方法。建立问题整改长效机制,一方面要完善整改台账,定期开展“回头看”,确保问题不反弹,另一方面要注重举一反三,及时修订《招标采购管理办法》《费用报销细则》等制度规范,将整治成果固化为制度优势。

以家风为镜,在修身齐家中共筑廉洁堤坝

陈云同志在公私界限上划分得极为清晰。他不仅以身作则践行“不收礼、不吃请”的原则,更严格要求身边工作人员共同遵守。他常说:“很多人送礼是为了有求于我,我若收下,以后决定事情必有偏差。”这种清醒认识,体现着他秉持公正原则,从源头上杜绝违纪违法的可能性。陈云同志晚年在杭州休养时,定下了“不迎不送,不请不到”的规矩。陈云同志对地方工作的尊重,这种严于律己、尊重基层的作风,正是共产党人政治本色的生动写照,也潜移默化地融入了家风建设之中,他给家人定下了“三不准”——不准搭乘他的车、不准接触他看的文件、不准随便进出他的办公室,规矩看似严苛,实则是对“公私分明”的坚守,是融入日常生活的自觉。他用行动诠释了“修身齐家”的深刻内涵,为党员干部树立了家风建设的标杆。

陈云同志经常说:“民以食为天,食以粮为主。老百姓开门七件事,柴米油盐酱醋茶。”一日三餐,在维持人的生存需要的同时,也能折射出人的道德操守。陈云同志参加革命几十年,向来爱惜物力,节约粮食,一直保持着粗茶淡饭的饮食习惯,对浪费粮食的行为感到痛心,说:“吃饭要照镜子。”不仅要把饭菜吃完,还要端起盘子来,用馒头擦干净盘底的油,面对干净明亮的瓷盘子,就像照镜子一样。每一粒粮食、每一份菜肴都凝聚着劳动者的汗水,珍惜食物是基本的道德素养。正如《党政机关厉行节约反对浪费条例》中强调的,要弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风,倡导过紧日子的思想。“吃饭要照镜子”就是提醒广大党员干部要以身作则,带动广大群众积极响应节约号召,保持艰苦朴素的作风,杜绝奢靡浪费,形成节约资源的良好风气。

陈云的家风,没有长篇大论的说教,却在点滴细节中传递着清正廉洁、谦逊低调的价值观。他用自身行动让优良品质在家庭中生根发芽,成为代代相传的精神财富,激励着后人在人生道路上坚守正道、不忘初心。企业要将这种精神转化为“勤俭兴企”的实践行动,将节约理念贯穿项目全生命周期,使之成为全体干部职工的行为自觉。更要构建“企业+家庭”的监督合力,推动“企业廉政”与“家风建设”深度融合。干部职工的家风直接影响职业行为,要学习陈云同志“严以治家”的智慧,在家庭中培育廉洁文化,当家人面临诱惑时及时提醒、坚决抵制,让良好家风成为廉洁从业保驾护航。一个家庭就是一道廉洁防线,当所有家庭都筑起坚固的廉洁堤坝,企业的廉政文化建设就能获得最广泛、最坚实的群众基础。

陈云同志调研用的磨损皮箱、批阅文件时密密麻麻的字迹,都是激励大家前行的精神指引,要以“高山仰止”“见贤思齐”的态度传承老一辈革命家的精神风范,将其转化为实干的具体行动,在调研中洞察风险、在务实中坚守底线、在家风中涵养正气,让永不褪色的廉洁精神支撑公路工程建设清廉脊梁,用精准的施工标准践行初心使命。